[시선뉴스 심재민 / 디자인 이정선] 나날이 강화되는 저작권법. 특히 지난 8월부터는 공연권료 징수 범위도 확대되어 창작 음원에 대한 권리보호가 한 층 강화됐다. 그런데 일각에서는 이러한 공연권료 같은 저작권료가 과연 창작자에게 잘 돌아가고 있는지 의문을 제기한다.

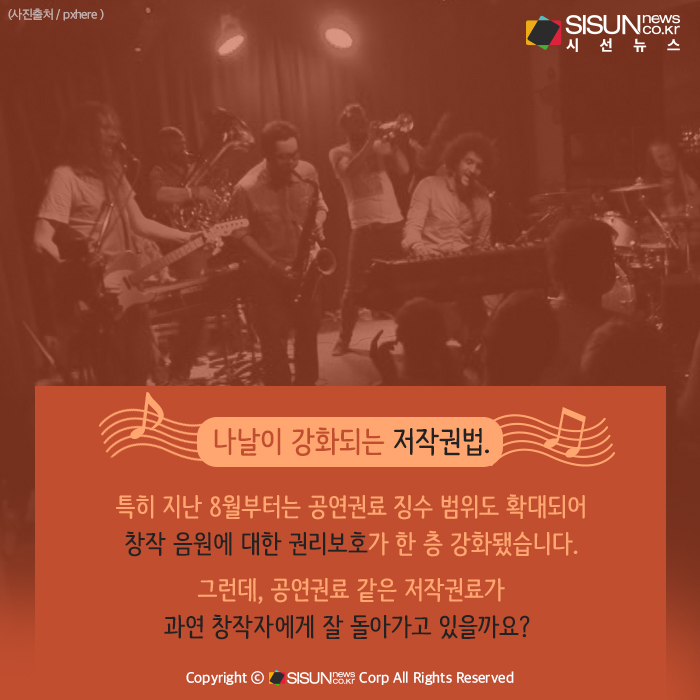

먼저 국내 음원 스트리밍의 음원 수익 분배 구조를 살펴보면 다음과 같다. 현재 음원 저작권료 총 수익의 40%는 멜론이나 지니 같은 스트리밍 업체에게 돌아간다. 나머지 매출액의 60%가 창작자에게 가는데, 이중 44%가 음반 제작사에게 돌아가고 작사/작곡가/편곡자에게 10%, 가수 및 연주자에게 나머지 6%로 분배되어 지급하고 있다. 정확히는 우리가 음원스트리밍을 하면 작사, 작곡가, 편곡자들은 한 곡당 0.7원씩, 가수와 연주자는 0.42원씩을 받고 있다.

일각에서는 불과 16%만 작사/곡, 편곡자 그리고 가수와 연주자 등에게 돌아간다며 의구심을 제기합니다. 그렇다면 해외는 어떨까.

해외에서 가장 많은 이용자를 보유하고 있는 애플뮤직의 경우 현재 창작자에게 한 곡당 71.5%의 수익을 배분하고 있다. 그리고 다른 해외 음원 사이트인 스포티파이의 경우 창작자들의 수익을 70%로 지정해 배분하고 있다.

해외에 비해 다소 빈약해 보이는 창작자의 수익분배 비율. 이밖에 ‘공연권료’ ‘복제권료’ 등 해외의 경우 우리나라보다 저작권 보호가 더 잘 이뤄지고 있는데, 나날이 강해지고 있지만 여전히 국내의 저작권 보호 인식은 과제가 많은 상황이다. 이렇게 인식이 낮다보니 실제로 많은 국민이 여전히 돈 주고 음악을 듣고, 영화를 보고, 프로그램을 사용하는 등 저작권료에 물음표를 제기한다.

이런 현실은 저작인들은 어떻게 체감하고 있을까. 이에 대해 함께하는음악저작인협회는 “그동안 물가가 상승된 것에 비해 공연권료, 방송사용료 등 저작권료가 약 30년 수준 그대로 머물러 있다”라며 “불법 다운로드가 근절되지 않는 등 정당한 저작권료에 대한 국민 의식이 높아져야 한다. 그리고 음원 스트리밍 업체들의 지나친 요금 인하 경쟁 우려된다”라고 강조했다.

아직 과제가 많아 보이는 대한민국의 저작권 보호. 창작인의 피와 땀으로 만들어진 창작물을 돈 주고 사는 것이 당연하게 여겨져야 저작권 보호의 탄탄한 바탕이 될 것이다. 누군가의 창작물 그리고 지식재산이 눈에 보이지 않는다고 해서 공짜가 아니라는 올바른 인식 제고가 조속히 이뤄지기를 기대해본다. 물론 저작권보호에 대한 제도적 개선도 함께 이뤄져야 할 것이다.

보도자료 문의 및 기사제휴

▶ sisunnews@sisunnews.co.kr

▶ 02-838-5150