[시선뉴스 심재민] 지난 2월1일은 부모의 학대와 사회의 무관심 속에 잔인하게 목숨을 잃어야 했던 ‘원영’군이 떠난 지 꼭 5년이 되던 날이었다. 원영이가 경종을 울리고 떠난 뒤 우리 사회 제2, 제3의 원영이는 없었을까?

아동학대는 줄기는커녕 오히려 늘고 있고, 여전히 우리 사회 곳곳에서 반복되고 있다. 보건복지부에 따르면 아동학대 의심 건수와 이중 아동보호전문기관 등 유관기관이 학대로 판단한 판정 건수는 2016년 2만9천671건·1만8천700건에서 이듬해 3만4천166건·2만2천367건, 2018년 3만6천416건·2만4천604건, 2019년 4만1천389건·3만45건으로 집계됐다. 학대로 판정된 피해 건수만 봤을 때 2014년 1만27건에서 5년만인 2019년에는 3만45건으로 무려 3배 가까이 증가했다.

또 경찰이 접수한 아동학대 신고와 처리 사건도 증가추세이다. 경찰청의 최근 5년 전국 아동학대 신고 및 처리 결과 통계를 보면 경찰이 접수한 아동학대 신고는 2016년 1만830건, 2017년 1만2천619건, 2018년 1만2천853건, 2019년 1만4천484건, 지난해에는 11월까지 1만4천894건이다.

물론 아동학대에 대한 인식과 경각심이 높아지고 아동학대로 규정되는 행위의 범위가 넓어진데다 의무 신고 직군 등이 많아졌기 때문에 신고 건수가 높아졌지만, 계속 되는 끔찍한 아동학대 사망 사고에도 버젓이 우리 곁에서 여전히 벌어지고 있는 상황이라 반성이 필요하다.

대표적으로 알려진 최근 10년간의 아동학대 사망사건을 살펴보자. 2013년 8월 8살 의붓딸을 발로 마구 차 장 파열로 숨지게 한 칠곡 계모 사건. 같은 해 10월 소풍을 보내달라고 했다는 이유로 계모한테 폭행당해 갈비뼈 16개가 부러져 숨진 8살 울산 서현이 사건, 2015년 6월 울산에서 친모로부터 알루미늄 밀대 자루 등으로 마구 맞아 숨진 30개월 여아, 2016년 9월 "벌을 준다"며 6살 입양딸의 온몸을 투명테이프로 묶고 물과 음식을 주지 않은 채 방치, 다음날 숨지게 한 포천 입양딸 살해 사건, 2017년 4월 친부와 친부 동거녀로부터 무자비한 폭행을 당하고 숨진 고준희(당시 5세) 양, 같은 해 7월 부모에 의해 개 목줄을 목에 차고 침대 기둥에 묶여 있다가 질식사한 3살 남아. 그리고 지난해 6월 1일 친부의 동거녀로부터 가방에 갇힌 채 학대받다 숨진 9살 남자 어린이...

거기다 지난 해 10월 13일 양부모로부터 모진 학대와 폭행을 당한 끝에 사망한 생후 16개월 정인이 사건은 우리 사회의 아동학대에 대한 인식 부족이 여전히 얼마나 심각한지 뼈저리게 느끼게 했다.

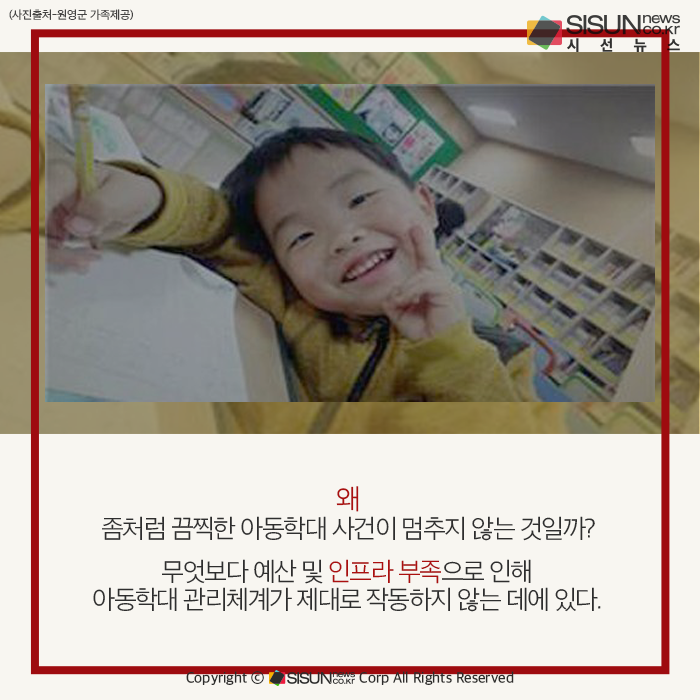

왜 좀처럼 끔찍한 아동학대 사건이 멈추지 않는 것일까? 무엇보다 예산 및 인프라 부족으로 인해 아동학대 관리체계가 제대로 작동하지 않는 데에 있다. 교육부는 '제2의 원영이를 막자'며 2017년부터 초등학교 입학을 앞둔 아이들의 실태를 집중적으로 점검하기 시작했고, 정부는 취학 전 영유아까지 아우르는 위기 아동 조기 발견 시스템인 'e아동행복지원시스템'을 구축했다. 하지만 여전히 어려움을 겪고 있다.

열악한 근무 여건은 기존 인력의 이탈로 이어지고, 전문 인력 양성을 더욱 어렵게 하는 요인이 되고 있다. 상황이 이러니 학대 사건이 터지고 난 뒤 뒷수습하기에만 급급하고, 정작 위험 징후를 미리 포착해 학대를 예방하는 것은 벅찬 게 현실이다. 소중한 아이를 잃고 나서야 탁상 행정에 나서는 것이 반복되는 이유이다.

또 아동학대에 대한 양형 기준도 현실과 맞지 않게 약하다. 실제 대법원 양형기준에 따르면 살인은 징역 10∼16년, 아동학대치사는 징역 4∼7년으로 양형이 거의 2배 이상 차이 난다. 이러한 이유로 아동학대치사 혐의의 양형기준 자체를 높이는 것이 현실적 대안이라는 주장이 나오기도 한다. 그나마 사회적 관심을 끈 일부 사건의 경우에나 가해자가 엄벌을 받을 뿐, 대부분의 아동학대치사 사건은 경미한 처벌에 그칠 수밖에 없는 구조적 현실이다.

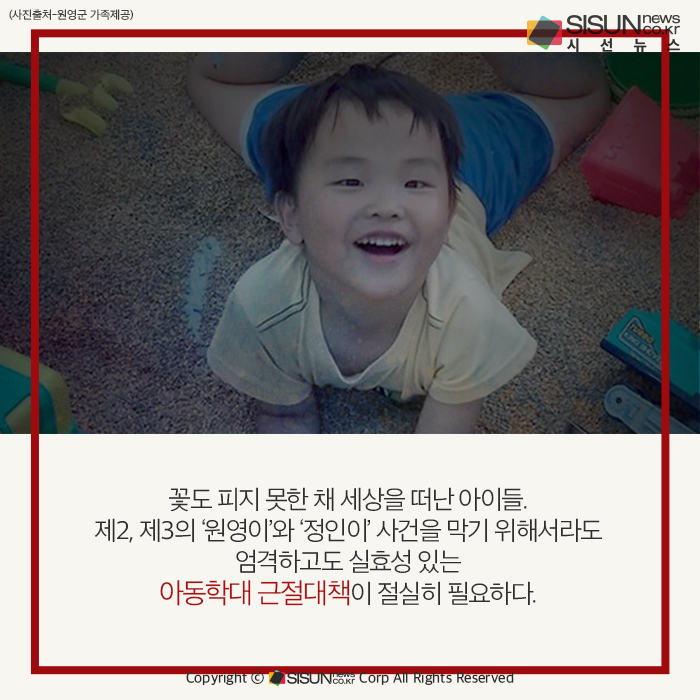

제2 제3의 ‘원영이’와 ‘정인이’를 막기 위해 엄격하고도 실효성 있는 아동학대 근절대책이 절실해 보인다.

보도자료 문의 및 기사제휴

▶ sisunnews@sisunnews.co.kr

▶ 02-838-5150