[시선뉴스 김아련] 찬바람이 불기 시작하고 속이 허해질 때면 국물요리가 생각나곤 한다. 특히 곰탕과 설렁탕은 한국인의 소울 푸드라고 여겨지는데, 길거리를 거닐다보면 설렁탕이나 곰탕을 파는 음식점들을 자주 볼 수 있다.

그런데 설렁탕과 곰탕은 얼핏 보기에는 비슷해 겉으로는 뚜렷한 차이점을 잘 모를 수도 있다. 비슷해 보이지만 엄연히 다른 음식인 설렁탕과 곰탕. 어떤 차이가 있을까?

먼저 가장 큰 차이점은 국물을 내는 방식에 있다. 바로 설렁탕은 뼈를 넣어 끓이고, 곰탕은 뼈를 넣지 않는다. 설렁탕은 사골과 소머리 등 잡뼈를 넣고 고아서 국물을 낸 뒤, 소량의 살코기와 허드레 고기를 따로 삶아낸다.

조선시대에도 설렁탕에 대한 기록을 찾아볼 수 있는데, 선농단에서 설렁탕을 끓였다는 기록을 남긴 임금으로는 태조, 태종, 세종 등이 있다.

‘조선요리학(1940년)’에 따르면 “세종대왕이 친경할 때까지 갑자기 심한 비바람이 몰아치기 시작해 한 걸음도 옮기지 못할 형편에다 배고픔까지 견딜 수 없게 되자, 친경 때 쓰던 농우(農牛)를 잡아 맹물에 넣고 끓여서 먹었는데 이것이 설농탕(設農湯)이 되었다”고 전해진다.

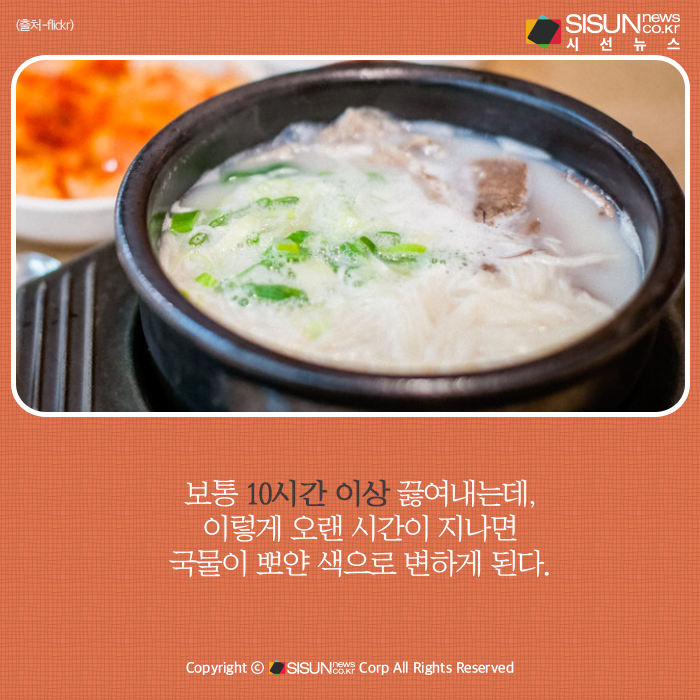

보통 10시간 이상 끓여내는데, 이렇게 오랜 시간이 지나면 국물이 뽀얀 색으로 변하게 된다. 국립축산과학원에 따르면 사골을 우려내는 횟수별로 국물의 영양 성분과 맛을 분석한 결과, 1회 6시간 정도를 기준으로 3번 정도 우려내는 것이 맛이나 영양적으로 가장 좋은 것으로 나타났다.

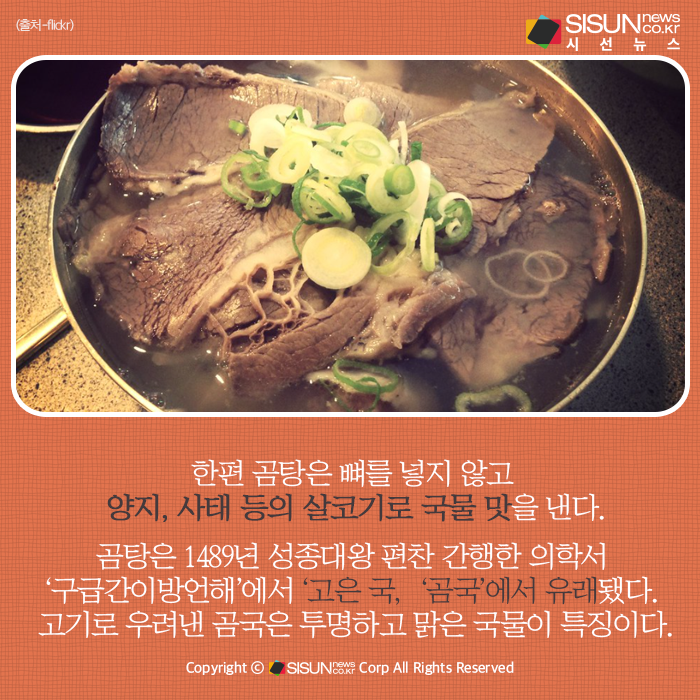

한편 곰탕은 뼈를 넣지 않고 양지, 사태 등의 살코기로 국물 맛을 낸다. 곰탕은 1489년 성종대왕 편찬 간행한 의학서 ‘구급간이방언해’에서 ‘고은 국,‘곰국’에서 유래됐다. 고기로 우려낸 곰국은 투명하고 맑은 국물이 특징이다.

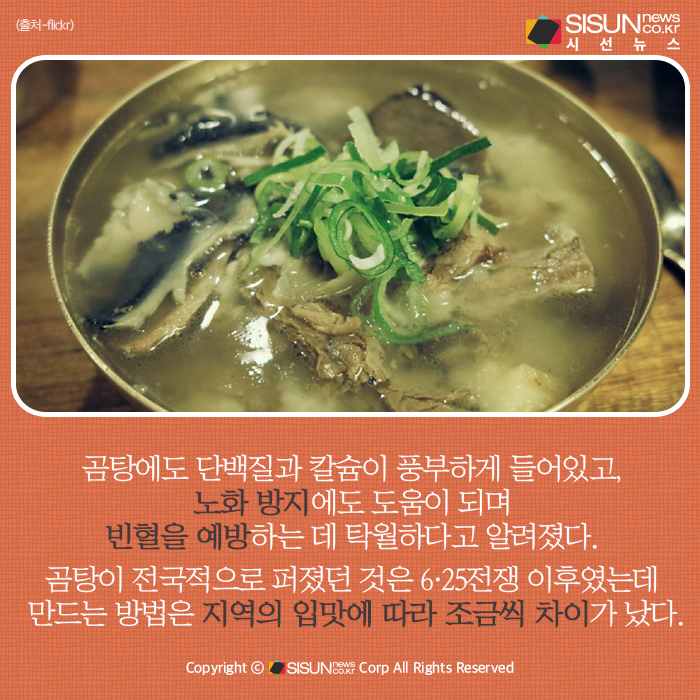

곰탕에도 단백질과 칼슘이 풍부하게 들어있고, 노화 방지에도 도움이 되며 빈혈을 예방하는 데 탁월하다고 알려졌다. 곰탕이 전국적으로 퍼졌던 것은 6·25전쟁 이후였는데 만드는 방법은 지역의 입맛에 따라 조금씩 차이가 났다.

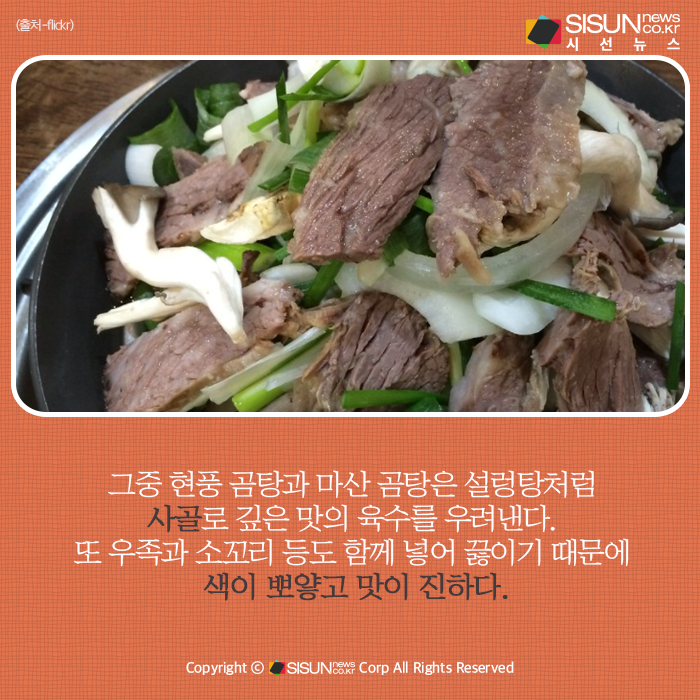

곰탕은 전남의 나주 곰탕, 경북의 현풍 곰탕, 경남의 마산 곰탕, 황해도의 해주 곰탕 등이 유명하다. 그중 현풍 곰탕과 마산 곰탕은 설렁탕처럼 사골로 깊은 맛의 육수를 우려낸다. 또 우족과 소꼬리 등도 함께 넣어 끓이기 때문에 색이 뽀얗고 맛이 진하다.

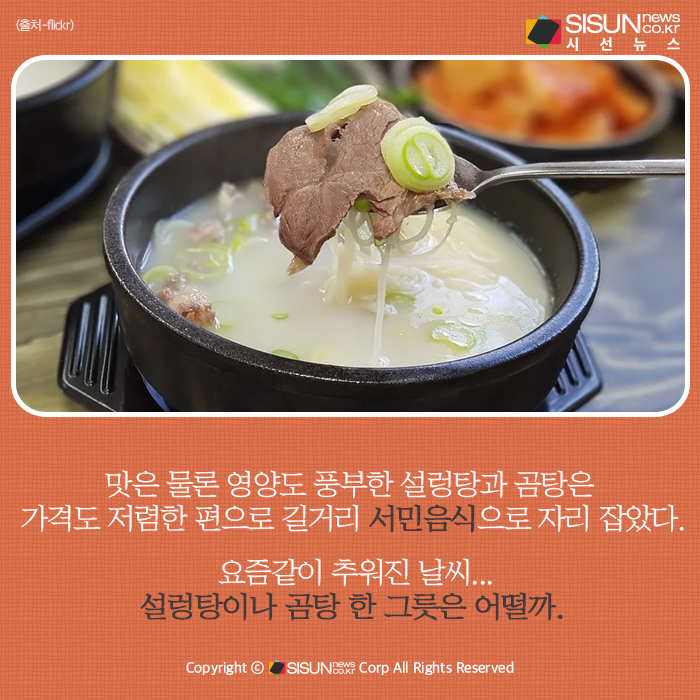

이렇게 맛은 물론 영양도 풍부한 설렁탕과 곰탕은 가격도 저렴한 편이라 이제 길거리 서민음식으로 자리 잡았다. 요즘같이 추워진 날씨에 설렁탕이나 곰탕 한 그릇은 어떨까. 구수하고 맛도 좋은 이 음식들은 든든한 보양식이 되어줄 것이다.

보도자료 문의 및 기사제휴

▶ sisunnews@sisunnews.co.kr

▶ 02-838-5150